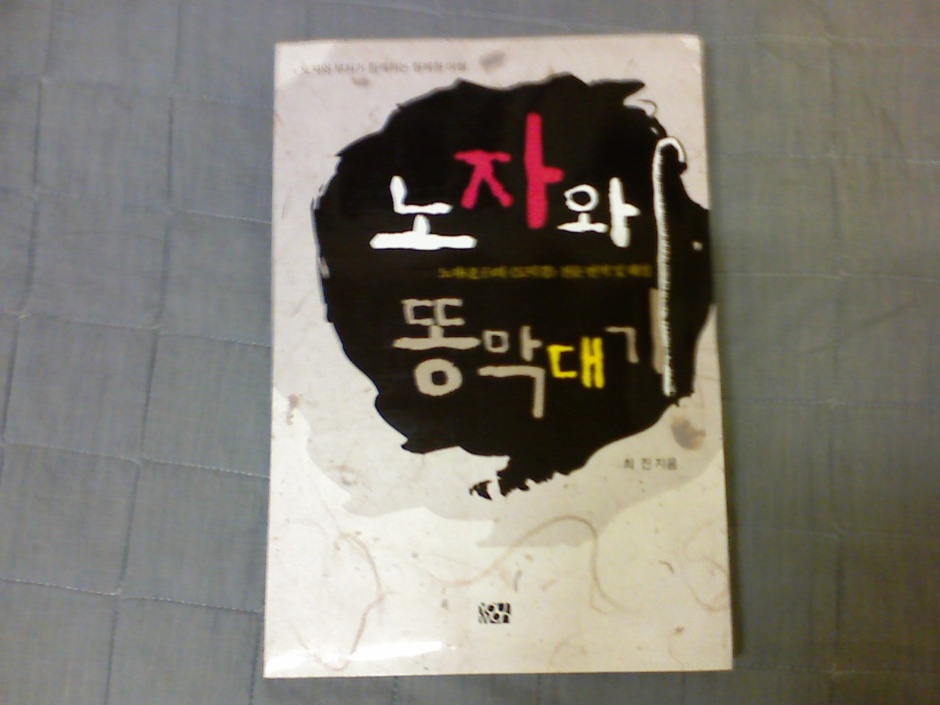

노자(老子)와 똥막대기

-<도덕경> 전문 번역과 해설

번역ㆍ해설자 약력

<도덕경>을 우리 말로 옮기고 해설한 slowdream은 대학에서 영문학을 전공하고 전문번역가로 활동했습니다. 30대 중반부터 주역(周易)과 명리학(命理學) 등 동양철학과 한의학, 불교에 입문하여 인간과 자연, 삶을 아우르는 이치에 대해 줄곧 탐구중입니다.

<이중인 Standoff> <아마야 아키르 The Scorpion Illusion> <절망과 사랑 Before and After> 등 영문소설 30여 권과, 서양의 역학 전문서인 <나의 별 나의 운명 Life Sign> <주역으로 풀어보는 비즈니스 난제 How Could Confucius Ask for Raise?> 등을 우리 글로 옮긴 바 있습니다. E-mail 주소는 slowdream@hanmail.net

머릿글

삶이 무엇인지 묻는다면, 노자는 한마디로 이렇게 대답해 줄 듯싶다.‘길[道]에서 길[道]을 묻다[道].’

<도덕경>의 저자로 알려진 노자에 대해서는 사마천(司馬遷)이 지은 <사기(史記)>에 대략적인 소개가 있으나 실존 인물인지는 의심스럽다. <사기>에 따르면, 노자는 초(楚)나라 사람으로 이름은 이이(李耳), 시호는 담(耼)이다. 춘추시대 말기 주(周)나라의 도서관장으로 지내다 은퇴하고 서쪽으로 가다가 함곡관(函谷關)에 이르렀다. 관을 지키던 관리 윤희(尹喜)의 요청으로 그 자리에서 道에 관한 글 5천 자를 써주었다. 그리고는 종적이 묘연하다. 노자가 실존인물인지 여부는 그리 중요하지 않다고 생각한다. 또한 <도덕경>이 여러 무명의 저자들에 의해서 오랜 기간 첨삭되어 전해진 공동창작물이라 해도 그 의미는 결코 퇴색하지 않을 것이라 여긴다. 지극히 당연한 말이지만, 초점은 道에 맞춰져야 하는 것이다. 노자의 사상을 고스란히 이어받은 사람이라면 그가 바로 또 하나의 노자인 것이다.

<도덕경>에 펼쳐진 형이상학적인 궤적은 무척 난해하여, 수월하게 접근할 수 있는 대상은 아니다. 그런 까닭에 <도덕경>에 관한 주석서만 해도 무려 1천여 권이 넘으며, 영어 번역서 또한 상당한 양에 이른다고 한다. 시공을 뛰어넘어서 전세계적인 사상사와 문화사에 <도덕경>만큼 영향을 크게 끼친 책도 드물 것이다. 우리나라도 그 영향에서 예외는 아니라서, 다양한 시각에서 조명한 <도덕경> 번역과 해설서가 나와 있다. 한문의 특성상 번역이 다양할 수밖에 없고, 또 그런 만큼 읽어나가는 묘미가 있다. 해설은 해설자의 세계관이 어떠한가에 따라서 그 내용이 천차만별인데, 이 또한 다양한 세계관을 엿볼 수 있는 기회라고 하겠다. 필자는 불교, 그중에서도 선불교(禪佛敎)의 틀로써 <도덕경>에 접근해 보았다. 필자가 불자라는 이유에서가 아니라, 노자의 道와 佛家의 道가 일치하는 까닭에서이다. 그런 즉, 종교적 거부감을 갖지 않아도 될 터이다. 노자, 그리고 그의 제자인 장자(莊子)를 필두로 하는 도가(道家) 사상은 선불교와 만남으로써 정점에 이른다. 노자를 젖혀놓고서 선불교를 얘기하기 어렵듯, 선불교 없이 노자를 이해하기란 결코 쉽지 않다. 서로 영향을 주고 받았지만, 노자가 불교에 흡수되었다고 얘기해도 과언은 아니다. 그 알맹이는 같되, 외연은 불교가 훨씬 넓다고 하겠다.

<도덕경>의 내용을 압축시킨다면, 道의 존재론적 성격과 德의 실천적 함의에 대한 말씀이라 할 수 있다. <도덕경> 독해는 철저히 이러한 관점에 머물러야 한다. 그 밖의 문제는 부수적이다. 한문 원문의 자구(字句) 하나하나에 집요하게 매달리거나, 상징과 비유 자체에 획일적인 의미를 부여해서는 안 될 터이다. 이러한 독법은 나무만 보고 숲은 보지 못하는 근시안적 결과를 낳는다. 흔히 쓰는 말이지만, 달을 가리키는데 손가락만 뚫어져라 노려봐서는 안 될 일이다.

道可道非常道 말할 수 있는 道는 불변의 道가 아니며

名可名非常名 이름 붙일 수 있는 이름은 불변의 이름이 아니다

無名天地之始 이름 없음은 천지의 비롯함이며

有名萬物之母 이름 있음은 만물의 어머니이다

<도덕경>의 첫머리이다. 이는 禪家에서 수행의 한 방편으로 삼는 간화선(看話禪)의 화두(話頭)에 다름 아니다. 또는 깨달음을 증득한 선사들이 그 경계를 드러낸 오도송(悟道頌)이기도 하다. 이 화두이자 게송에 道의 모든 것이 녹아 들어 있다.

중국 선종의 큰 봉우리인 운문(雲門) 선사에게 어느 날 제자가 묻는다.

“부처가 무엇인지요?”

그때 화장실 벽에 기대 놓은 똥막대기가 운문 선사의 눈에 문득 들어온다. 선사는 무심히 대답한다.

“마른 똥막대기라네.”

이것이 그 유명한 똥막대기[乾屎橛] 화두이다. 노자의 道와 禪家의 道는 바로 여기에서 서로 교차한다. 선가의 화법은 참으로 생뚱맞고 낯설다. 어디에서부터 실마리를 잡아나가야 할지 난감해진다. 반면, 노자는 한결 부드럽고 친절하다. 그러나 선가는 ‘말 없음에서 말 없는 곳’으로 이르고, 노자는 ‘말 있음에서 말 없는 곳’으로 이르는 차이일 따름이다. <주역(周易)>에서도 “同歸而殊塗 一致而百慮(돌아가는 곳은 같아도 길은 다르며, 이르는 곳은 하나이나 생각은 백 가지로다)” 라 하지 않았던가.

첫머리인 깨달음의 게송으로 시작하여 <도덕경>의 마지막 장을 덮을 때 ‘똥막대기’화두가 확연하게 다가온다면, 2천 5백여년 전에 인간과 자연, 그들을 둘러싼 삶을 아끼고 사랑한 성인의 노고를 조금이나마 덜어주는 것 아니겠는가.

이제, 노자와 부처가 동행하는 행복한 여행에 첫걸음을 내딛는 분들께 격려와 축하의 메시지를 건넨다. <금강경(金剛經)>의 한 구절로 이 또한 道 그 자체이자 실천인 노자의 무위(無爲)가 응결되어 있다.

應無所住而生其心 마땅히 머무는 바 없이 그 마음이 펼쳐지나니

이 책이 나오기까지 두 분에게 큰 빚을 졌다. 일면식도 없지만, 두 분의 저서를 통해서 얻은 바가 큰 까닭에서이다. 이정우(李正雨) 선생과 기세춘(奇世春) 선생이 바로 그 두 분이다. 이정우 선생은 필자의 머릿속을 현란하게 떠돌던 서양철학의 편린들을 일목요연하게 정리할 수 있게끔 도움을 주셨고, 또한 기세춘 선생의 저서를 통해서 방대한 동양철학의 체계를 나름대로 소화할 수 있게 되었다. 두 분께 진심으로 감사를 드린다. 그리고 사랑하는 가족에게 감사를 드린다. 불교와 연이 닿게끔 다리를 놓아주신 어머니께는 늘 죄송한 마음 그지 없었으나, 이 책으로 그 은혜에 작게나마 보답이 될 듯싶어 마음이 가벼워진다. 머나먼 낯선 땅에서 물리학자로서의 길을 끝내 펼치지 못하고 삶을 접어버린 사랑하는 아우 영신에게 이 책을 바친다. 다음 생에는 좀더 좋은 환경에서 꿈을 이루리라 믿어 의심치 않는다.

끝으로, <도덕경>에는 여러 판본이 있는데 필자는 3세기 무렵 위나라의 왕필(王弼)본을 원문으로 삼았으며, 각 장의 제목은 필자가 나름대로 지은 것임을 밝혀둔다.

'도덕경 해설(老子와 똥막대기)' 카테고리의 다른 글

| [스크랩] 도덕경 5장. 텅 비어 있되 다함이 없고 (0) | 2018.10.21 |

|---|---|

| [스크랩] 도덕경 4장. 빛과 조화롭고 티끌과도 하나된 (0) | 2018.10.21 |

| [스크랩] 도덕경 3장. 욕망의 좌표 위에서 배회하는 삶 (0) | 2018.10.21 |

| [스크랩] 도덕경 2장. 앞과 뒤가 서로 따르니 (0) | 2018.10.14 |

| [스크랩] 도덕경 1장. 이름할 수 없는 도 (0) | 2018.10.14 |