<전식득지(轉識得智)와 제5지(第五智)>

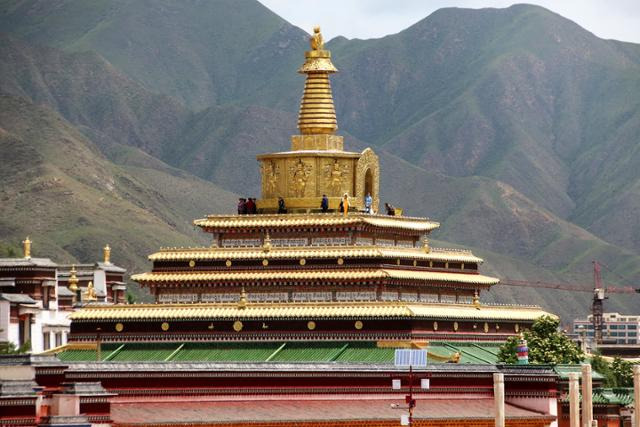

중국 간쑤성 바브랑사 티베트 사원

유식학(唯識學)에서의 수행목적이 전식득지(轉識得智)이다. 전식득지란 번뇌로 인해 오염된 망식(妄識)을 수행의 힘으로 정화하고 이를 다시 전환해 무분별 지혜를 증득하는 것을 말한다. 즉, 번뇌에 오염된 식(8식)을 수행의 힘으로 질적으로 변혁해 청정한 지혜를 얻는 것을 전식득지라 한다.

전식득지(轉識得智)를 좀 더 구체적으로 말하면,

첫째 오염된 제8 아뢰야식(阿賴耶識)을 질적으로 변혁해 대원경지(大圓鏡智)라는 청정한 지혜를 얻는 것이다.

둘째 오염된 제7 말나식(末那識)을 질적으로 변혁해 평등성지(平等性智)라는 청정한 지혜를 얻는 것이다.

셋째 오염된 유루의 표면의식인 제6식인 의식을 질적으로 변혁해 묘관찰지(妙觀察智)라는 청정한 무루의 지혜를 얻는 것이다.

넷째 오염된 전오식(前五識-안식, 이식, 비식, 설식, 신식)을 질적으로 변혁해 성소작지(成所作智)라는 지을 바를 성취한 지혜, 행할 바를 성취한 지혜, 원하는 것을 마음대로 만들어 내는 지혜를 얻는 것을 말한다.

그리하여 얻게 된 대원경지(大圓鏡智), 평등성지(平等性智), 묘관찰지(妙觀察智), 성소작지(成所作智)를 사지(四智) 혹은 유식사지(唯識四智), 불과사지(佛果四智)라고도 한다.

불교의 근본목적은 수행을 통해 마음을 다스려 부처님과 같은 지혜를 얻는 것이다.

팔만대장경을 손에 넣고 쥐어짜면 남는 것은 마음 심(心)자 하나라는 말이 있다. 불교는 마음을 다스리는 종교이기 때문이다.

<잡아함경>에서는 “마음은 일체법의 근본이 된다.”라고 했으며,

<증일아함경>에서는 “마음이 번거로우면 중생이 번거롭고, 마음이 청정하면 중생이 청정하다.”라고 했다.

대승불교에서 인간의 마음 현상을 본격적으로 연구하고 깊이 분석한 것이 유식불교이다. 유식불교(唯識佛敎)에서는 인간에게 영원불멸하고 절대적인 것이란 다만 마음이 만들어낸 것에 불과하다는 것을 분명히 했다.

그리하여 유식학은 진실 된 마음의 구조를 상세히 밝혔다.

유식학은 불교사상 중에서 특히 이론적인 학문의 성질을 가장 잘 갖추고 있는데, 유식학파의 교리에 의하면, 중생이 부처님과 같은 경지에 오르기 위해서는 다양한 수행의 단계를 밟아야 한다. 그 대표적인 수행단계가 수행5위(수도5위)이다.

즉, 자량위(資糧位) ― 가행위(加行位) ― 통달위(通達位) ― 수도위(修道位) ― 구경위(究竟位)라고 하는 다섯 단계를 거침으로써 중생의 마음은 차츰 부처의 마음으로 변하게 돼 마침내 구경위에 이르러 부처의 경지에 도달한다고 했다.

이와 같은 수행의 과정을 거친 결과 부처님과 같은 지혜를 얻게 되는 것을 전식득지(轉識得智)라고 한다.

「전식득지(轉識得智)란 중생의 업식(業識-의식)이 맑아지면 지혜로 바뀐다는 말이다.」

이것은 우리의 마음이 서로 관계해 연기하고 있는 까닭에 좋은 인연을 만나면 진실 되고 지혜로운 마음으로 변화하는 것을 의미한다.

범부의 심식(8식)이 변해 대원경지⋅평등성지⋅묘관찰지⋅성소작지라는 네 가지 지혜, 즉 4지(四智)가 된다고 했다.

유루(有漏)의 8식을 통해서 얻는 무루(無漏)의 네 가지 지혜라는 말이다.

즉, 번뇌에 더럽혀진 유루(有漏)의 8식이 정화돼 깨끗하고 원만한 상태인 무루(無漏)의 4종 지혜가 된다는 말이다. 그것이 전식득지이다.

즉, 전의(轉意)에 의해 번뇌로 오염된 식(識)이 청정하고 분별이 없는 지혜로 전환된다고 하는 전식득지(轉識得智)가 곧 유식교학의 근본취지이자 유식학의 목적이다.

그리고 이와 같이 해서 번뇌로 오염된 의식이 정화돼 부처님의 지혜로 전환한 네 가지 지혜를 유식사지(唯識四智) 혹은 불과사지(佛果四智)라고 한다.

이렇게 번뇌에 오염된 8식이 정화돼 4지로 전환하게 되는 것은 유식실성(唯識實性)이라고 하는 마음의 본체인 불성(佛性)이 있기 때문이다.

유식실성(唯識實性)이란 유식학에서 마음의 체성을 의미하는 말인데, 유식의 실성은 진실하고 변화가 없는 진여성(眞如性)이다. 이는 곧 불성을 말한다.

그리하여 이 마음의 실성은 영원히 변하지 않으며, 시작도 없고 종말도 없으면서 마음속을 빛나게 하는 지혜를 발생한다고 한다.

그리고 이러한 지혜와 깨달음을 유지하는 불성(佛性)에서 발생하는 지혜가 사지(四智)로서, 곧 대원경지, 평등성지, 묘관찰지, 성소작지이다.

※그런데 여기서 말하는, ‘변화가 없는 진여성(眞如性)’이라든가 불성(佛性)은 자성(自性)을 인정한다는 말이다. 따라서 용수의 중관학에서는 「무자성⋅공」을 주장했는데, 유식학에서는 「자성⋅공」을 주장한 것도 이런 사정이 있었기 때문이다.

이에 유식 4지에 대한 좀 더 자세한 내용을 알아보자.

1) 대원경지(大圓鏡智)---대원경지란 오염된 제8 아뢰야식(阿賴耶識)을 질적으로 변혁해 얻어지는 청정한 지혜로서, 크고 둥근 거울처럼, 아뢰야식에 오염이 완전히 제거된 일체의 사물의 참모습을 바르게 비추는 지혜로서 불⋅보살의 넓고 원만한 마음을 말한다.

마치 크고 둥근 거울에 모든 그림자가 뚜렷이 나타나듯 만상을 깨우쳐 아는 지혜로서, 불⋅보살의 지혜를 말한다. 법안(法眼)이 열리는 지혜다. 경(鏡)은 거울이다. 거울은 자신을 비추어보는 것이니 깨어있는 마음으로 자신의 몸과 마음을 성찰해 선(善)을 기르고 악(惡)을 그치게 하는 것이며, 존재의 실상(實相)을 있는 그대로 여실히 밝히는 지혜이다. 여기에 이르러 대자대비심이 나오고 모든 것을 사랑하고 구제할 수 있는 경지가 된다.

이는 다른 세 지혜의 근본이 되며, 유식학의 불신(佛身:自性身⋅受用身⋅變化身)사상과 견주어 보면 자성신(自性身:진리의 몸)의 지혜이다. 티끌이 거울에 남김없이 다 비치는 것처럼 이 지혜가 원만하고 분명하므로 대원경지라고 한다. 즉, 수행을 통해 제8 아뢰야식에 저장된 갖가지 망념과 망식들을 정화해서 번뇌가 없는 자성청정심(自性淸淨心)을 얻는 것이 전식득지이고, 이것이 유식학의 목적이다.

대원경지는 인간의식의 심연에 있는 제8식인 아뢰야식(阿賴耶識)의 무명(無明)을 모두 제거하게 될 때 나타나는 지혜이다. 즉, 오염된 유루(有漏)의 제8식을 질적으로 변혁해 얻은 진여본성이 드러난 청정한 지혜란 말이다. 비추어내는 크고 맑은 거울처럼, 아뢰야식에서 오염이 완전히 제거된 상태이므로 이와 같이 말한다.

아뢰야식 안의 모든 잡염법(雜染法)이 소멸돼, 한 점의 티끌도 없는 대원경(大圓鏡)처럼 된 상태로서, 여기서 ‘대(大)’라 함은 시간⋅공간을 초월하기 때문이고, ‘원(圓)’은 사물의 실상을 그대로 비추기 때문에 그렇게 부른다. 우주 전체가 대원경처럼 변화돼 모든 사물이 있는 그대로 비추어지듯이, 시공을 초월해 모든 것을 아는 원만한 지혜이다.

이것은 한 점의 티끌도 없는 거울에 삼라만상이 그대로 비쳐 모자람 없이 나타나는 것과 같이 원만하고 분명한 지혜이며, 자신과 진여법계가 하나가 됨으로써, 모든 진리를 관찰하는 지혜이다.

그리고 이 지혜는 이타적인 지혜[보리(菩提)]로서 그 모습[경상(境相)]이 우매하지 않고, 체성과 형상이 모두 청정하고 원만한 덕성을 지니게 되며, 이러한 공덕을 중생과 보살들에게 베풀어주는 지혜이다. 즉, 만덕(萬德)을 원만하게 구족해 모든 법을 깨달아 알게 된 것을 말하는데, 불과(佛果)에 이르렀을 때 비로소 얻게 되는 지혜이다.

※잡염법(雜染法)---아뢰야식에는 선⋅악이 모두 저장되므로, 아뢰야식은 모든 잡염법의 저장소 역할도 하며, 윤회의 주체이다. 잡염법은 허망한 변계소집성을 말하고, 그 반대의 청정법(淸淨法)은 진실 된 원성실성을 말한다.

2) 평등성지(平等性智)----오염된 제7 말나식(末那識)을 질적으로 변혁해 얻은 청정한 지혜이다. 즉, 유루의 제7식을 전환해 얻는 무루(無漏)의 지혜이다. 이 지혜는 자아(自我)에 대한 집착을 떠나 자타(自他) 일체의 평등과 만법의 평등을 깨달아 대자비심을 일으키므로 이와 같이 말한다. 차별 없이 중생을 사랑하는 부처님 마음이다.

제7식인 말나식이 ‘나’라고 집착하기 때문에 고정된 내가 있다고 여겨 ‘나’ 중심으로 시비하고 분별하는 세계가 전개된다. 이런 오염된 분별의식, 자아의식을 제거하면 ‘나’라는 생각과 아집으로 가득 찬 난식(亂識)이 멸하고 무아(無我)로서의 정식(淨識)이 출현한다. 분별의식을 전환해 무분별지(無分別智)를 얻는 것인데, 이를 전식득지라 하며, 이러함을 전의(轉依 ; 所依의 전환)라고 한다. 말하자면, 분별하는 식(識)을 수행을 통해 통찰을 길러 지혜를 얻어 반야(般若)를 이루는 것이 전식득지이다.

이 세상을 살아보니 '나'라는 에고는 없다는 것을 아는 경지다. 그리하여 동체대비심이 나오는 경지다. 이 지혜가 열리면 사람들이 규정하는 '이름'에 구애를 받지 않는 무애(無碍)의 경지가 된다.

너니 나니 하는 차별심을 여의므로 대자대비심을 일으켜 보살과 중생을 여러 가지로 이롭고 즐겁게 하는 지혜이다.

여기서 평등한 성품이란 진여(眞如)를 말하며, 진여는 체성이 평등해 일체법에 두루 하므로 평등성이라 한다. 또한 지혜가 그것을 반연(攀緣)하므로 평등성지라고 한다.

말나식에서 자아집착 작용에 의한 모든 차별심이 소멸돼 일체를 평등하게 보며, 대자비심을 일으켜서 중생제도 활동을 하게 된다.

제7 말나식은 원래 나와 남에 대한 구별이 밑바탕에 깔려 있는 의식이므로 여러 가지 차별을 낳게 된다. 그러나 일체가 한결같고 평등함을 관해 자타에 대한 차별적인 견해를 대자비심(大慈悲心)으로 바꾸기 때문에 중생교화를 위한 평등한 지혜가 발현된다는 것이다.

이와 같이 평등성지는 일체의 법과 자타의 유정(有情)들을 모두 평등하게 이익을 주는 대자대비의 지혜이다.

3) 묘관찰지(妙觀察智)----이 세상을 살다보니 매사가 헛것이고 한계가 있구나, 제행(諸行)이 무상(無常)하구나, 하는 것을 알고 진정한 지혜를 관찰하기 시작해서 얻는 지혜다. 혜안(慧眼)이 열린 경지다. 이성계가 이씨왕조를 세우자 앞으로 이 나라의 중심이 될 서울을 북악산 아래로 정한 무학대사(無學大師)의 경지다.

사물의 모양을 잘 관찰해 선⋅악을 가려내고 중생을 교화해 의혹을 끊게 하는 지혜이다. 오염된 유루의 표면의식인 제6 의식을 질적으로 변혁해 얻어지는 청정한 무루의 지혜로서, 이 지혜는 모든 대상(法)을 직접 접촉하지 않고 관찰해 걸림이 없는 지혜이며, 모든 실상을 잘 관찰해 자유자재로 설법을 베풀어 가르침을 설하고 중생의 의심을 끊는데 사용하는 지혜이므로 이와 같이 말한다.

즉, 묘관찰지(妙觀察智)는 부처님의 틀림없는 바른 가르침을 말한다. 중생의 근기를 알아서 불가사의한 힘으로 모든 법을 남김없이 관찰하고 훌륭하게 법을 설해 중생의 번뇌를 끊어주고 모든 의심을 끊는 지혜이다.

통달위(通達位)에서 그 일부분을 얻고 불과(佛果)에서 전체를 성취한다.

묘(妙)는 불가사의한 힘의 자재(自在)를 말하고, 관찰(觀察)은 모든 법을 관찰해 통찰하는 것이다.

의식에서 개별적이고 개념적인 인식상태가 변화돼, 모든 사물의 자체상[自相]과 보편적인 특질[共相]을 있는 그대로 관찰한다.

즉, 묘관찰지는 모든 물질계와 정신계의 자체에서 나타내는 자상(自相)과 서로 의존하고 상부상조하며 공동의 모습을 이루고 있는 공상(共相)을 무애자재하게 관찰하는 지혜이다.

이 지혜가 있는 수행인은 공덕과 보배를 대중들에게 베풀며 큰 진리를 가르쳐서 모든 의심을 없애주고 큰 이익과 즐거움을 베풀어주게 된다.

※통달위(通達位)---견도위(見道位)라고도 하는데, 보살의 수행과정을 다섯 단계로 나눈 수행 5위(修行五位)에서 제3위를 일컫는다. 통달위에 오르면 진여성(眞如性)을 관찰하게 되며, 진여성을 관조하면서 매우 기쁘다는 뜻으로 환희지(歡喜地)라고도 한다. 환희지는 초지보살(初地菩薩)이 수행하는 경지를 뜻하며, 이는 수승한 보살이 닦는 수행위로서 성인의 지위에 든 것이다.

4) 성소작지(成所作智)----지구라는 별에서 잘 살아가기 위해 습득해야 할 지혜다. 이 성소작지가 발달함으로써 하늘을 날고 우주를 비행한다. 그러나 육신을 중심으로 하는 지혜이므로 한계가 있다. 이 육신의 한계를 넘어서야 천안(天眼)이라는 눈이 열리고 보이지 않는 세계를 보기 시작한다.

성소작지(成所作智)는 지을 바를 성취한 지혜, 행할 것을 성취한 지혜, 원하는 것을 마음대로 만들어 내는 지혜를 말한다. 즉, 성소작지를 얻어 지혜가 열리면 아라한(阿羅漢)의 경지에 오른다.

오염된 전오식(前五識-안식, 이식, 비식, 설식, 신식)을 질적으로 변혁해 얻은 청정한 지혜로서, 이 지혜는 중생을 구제하기 위해 해야 할 것을 모두 성취함으로 이와 같이 말한다.

즉, 불과(佛果)에 이르러 오염된 유루의 전5식(前五識)이 변혁해 이루는 무루의 지혜이다. 안(眼)⋅이(耳)⋅비(鼻)⋅설(舌)⋅신(身) 등의 5관으로 행하는 일을 올바로 이루도록 하는 지혜이고, 중생을 구제하기 위해 해야 할 것을 모두 성취하므로 성소작지라고 한 것이다.

이 지혜는 모든 중생을 관찰하며 근기에 따라 이익을 주는 지혜로서, 이 지혜는 본심에서 발생하는 원력(願力)에 따라 이타적인 자비의 사업을 성취한다. 즉, 본원(本願)의 해야 할 일을 해 마치는 지혜이다. 도를 닦아서 얻는 지혜로 모든 것을 완성으로 인도하는 지혜이다.

이와 같이 제8식(아뢰야식)이 변해서 대원경지가 되고, 제7식(말나식)이 변해서 묘관찰지가 되고, 제6식(의식)이 변해서 평등성지가 되고, 전오식이 변해서 성소작지가 된다. 이것을 사지보리(四智菩提)라고도 한다.

5) 제오지(第五智) ― 법계체성지(法界體性智)는 밀교에서의 주장이다.

현교의 유식설에서는 8지(八智)를 대원경지(大圓鏡智), 평등성지(平等性智), 묘관찰지(妙觀察智), 성소작지(成所作智) 등 4지(四智)로 전의하는 전식득지설을 주장했다.

반면에 밀교에서는 4지의 근본이 되는 지혜를 제5지 법계체성지(法界體性智)라 하는데, 바로 비로자나불의 지혜이며, 4지의 근본이 되며, 법계의 체성을 이루는 지혜라는 것이다. 비로자나불의 법계체성지는 4지를 융섭한 총지로서, 주관과 객관의 초월 내지 합일 그 자체를 말하는 것이다.

법계체성지는 주관과 객관, 마음과 물질[心色], 법계 전체에 대한 주객일체의 연기성을 상정한 것으로 밀교의 독자적 이론이다.

밀교에서는 오지(五智)를 오방불(五方)⋅오불(五佛)에 대비하는 종성으로 이에 입각한 세계관을 가지고 있는데,

①동방 아촉불(阿閦佛)은 대원경지,

②남방 보생불(寶生佛)은 평등성지,

③서방 아미타불(阿彌陀佛)은 묘관찰지,

④북방 불공성취불(不空成就佛)은 성소작지,

⑤법계체성지는 비로자나불에 배대(配對)한다.

그리하여 법계체성지는 있는 그대로의 본성을 아는 지혜, 불안(佛眼)이 열린 경지다. 모든 분별이 끊어진 상태에서, 있는 그대로의 본성(本性)을 아는 지혜, 우주의 이치와 우주의 능력을 모두 갖춘 지혜, 모든 법의 본성이 되는 지혜이다. 부처님의 지혜로 모든 법계의 모양과 성품을 밝혀 아는 지혜, 인간으로 최고의 지혜, ― 일체종지(一切種智)를 아는 경지로서, 비로자나불이 갖춘 지혜를 말한다.

-----------------------------------성불하십시오. 작성자 아미산(이덕호)

※이 글을 작성함에 많은 분들의 글을 참조하고 인용했음을 밝혀둡니다. 감사합니다.

================================================================

<전식득지(轉識得智)와 제5지(第五智)>

<전식득지(轉識得智)와 제5지(第五智)> 유식학(唯識學)에서의 수행목적이 전식득지(轉識得智)이다. ...

blog.naver.com

'유식30송 (론서)' 카테고리의 다른 글

| 보왕삼매론 원문과 해설 (1) | 2024.06.02 |

|---|---|

| 유식사상(唯識思想, 산스크리트어 vijnapti-matrata) 개요 (0) | 2024.05.19 |

| 불교생활유식 (0) | 2023.12.03 |

| 유식학입문 唯識學入門 / 오형근박사 (0) | 2023.07.09 |

| 유식, 마음을 변화시키는 지혜-나를 바꾸는 불교심리학-(요코야마 코이츠 저, 안환기 역) (0) | 2022.11.20 |