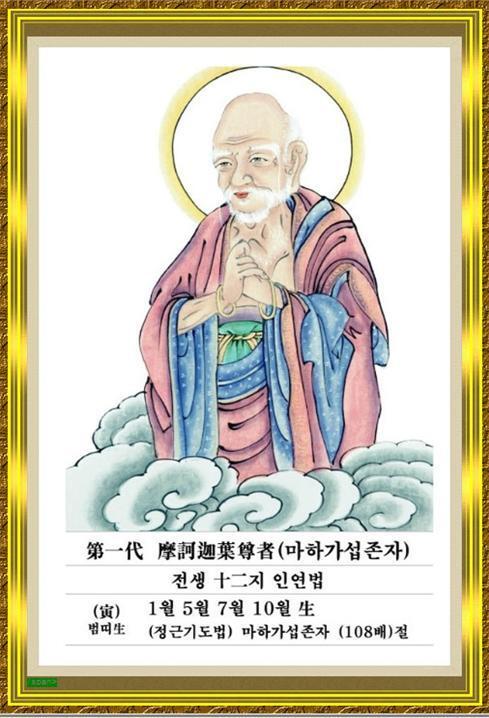

마하가섭 존자는 부처님 십대 제자 중 제일인자이다. 마하카샤파(Mahā-kāśyapa)가 본명이고 한역해 마하가섭 외에 가섭파(迦葉波), 대가섭(大迦葉), 대음광(大飮光), 음광승존(飮光勝尊)이라고도 부른다. 불멸 후 부처님 제자들을 이끈 영도자 역할을 했으며, 제1차 불전결집을 주도했고, 부처님 법을 이은 제1대 조사(祖師)이기도 했다. ‘가섭(迦葉)’이란 이름은 당시 인도에서는 고귀한 이름이라서 부처님 생존 시에도 ‘가섭’이라는 이름을 사용한 사람이 많았는데, 부처님 제자 가운데에도 유명한 ‘가섭(迦葉)’이란 분이 셋 있었다. ① 첫째는 부처님의 심법(心法)을 바로 전해 받은, 여기 말하려는 가섭 존자이다. 특별히 위대하신 분이라고 해서 마하가섭(摩訶迦葉)이라 했다. ② 둘째는 삼가섭이라고 하는 ..